Le point de vue du collectionneur : Quatre toiles exemplaires de Jean-Pierre Gillard

Jean-Pierre Gillard reste aujourd’hui tel qu’il était, modeste, discret, presque absent, indifférent aux sollicitations du monde de l’art. Il fait de l’hermétisme mallarméen un mode de vie, une manière d’être, un jeu d’ombres, une vie faite d’ellipses. Il échappe aux artifices de la mondanité et à l’agitation aujourd’hui hors propos qui accompagne le renouveau médiatique du lettrisme, il reste en toute occasion tel qu’il fut. Rétention de l’homme et de l’œuvre, c’est coordonné, pas de faux appareillage. Faire de cette synchronisation entre l’œuvre et l’artiste une condition sine qua non de la véracité de son art. L’authenticité justifie le talent, l’assoit. Elle permet d’éviter les écueils plus sûrement que des calculs carriéristes. L’art contemporain si facile d’exécution n’est rien s’il ne porte pas en lui sa propre vérité. Tel est Jean-Pierre Gillard, tel son art est. Sa vie certifie son art. C’est, hélas, peu commun. Regardez ses équivalents, même génération, mêmes dates, même endroit, Paris, le groupe d’artistes d’avant-garde B.M.P.T. Ne conserver que les seuls Mosset à cause du signe, son o placé au milieu de sa toile blanche et Toroni, à cause de l’empreinte signe, une empreinte de pinceau n°50 placée à intervalles réguliers. Ajouter Marco Gastini. Son travail : des toiles libres colorées de marques de couleur, lignes ou hachures. Ajouter aussi Lee U Fan à cause de ses tracés et empreintes au pinceau dans une tradition zen moderniste. Un italien, deux français, un suisse, un coréen vivant au Japon, l’échantillon du territoire artistique est vaste, le sujet étroit : la peinture à signe à la fin des années 60. Remplacer donc BMPT par le nouvel acronyme LGMT, Lee U Fan, Gastini, Mosset, Toroni. Pourquoi un tel panorama ? Afin d’en venir à Jean-Pierre Gillard largement esseulé. Cette absence de la scène publique lui a-t-elle nui ? Non, tout du contraire. Paradoxe ? Pas vraiment. On sait que le succès gâche souvent l’artiste. L’avant-garde pâlit au grand jour. Voir Gastini devenu répétitif et falot. Voir Toroni et Mosset dont nous allons analyser les réussites tronquées. Le succès aura été néfaste à un Toroni inconséquent et à un Mosset fantasque.

Gillard et Mosset ont en commun le fait d‘inscrire une lettre sur la toile. L’un la lettre grecque psi, l’autre un o . Mosset a vite abandonné sa posture radicale de peintre de calicot pour une autre posture radicale, celle de peintre de monochrome. Cherchez l’erreur, les deux postures s’annulent, un radicalisme chasse l’autre.

Gillard partage avec Toroni le fait d’inscrire une trace sur la toile. Toroni produit la dernière trace possible du peintre. Il s’était fixé l’unique objectif de la reproduire inlassablement. Mais le piège se referma sur lui. Mettre son empreinte un peu partout sur des bâtiments fit de lui un décorateur attaché à son commanditaire. C’en était fini du bel isolement du dernier peintre. Son talent ne restait intact qu’en apparence. Toroni s’était laissé abuser par son comparse, Daniel Buren simplement plus doué que lui. Son texte Limites critiques justifiait ses interventions qui dénonçaient les institutions culturelles qui l’invitaient. Toroni suivit son activisme interventionniste sans l’alibi implacable de la Critique institutionnelle. Il peignait un peu partout, sous une arcade, dans un couloir, son art s’étiolait… Maintenant, considérer l’insuccès maîtrisé de Jean-Pierre Gillard. Bigre ! Quel détour pour l’amener. Mais il fallait un sas avant de se plonger dans son œuvre. Le sas c’était l’époque et ses acronymes G.M.T. Comparée à ces trajectoires chaotiques celle de Gillard est exemplaire. Ses toiles sont des variations autours de la lettre psi peinte sur une toile vierge ou apprêtée, parfois mise sur le bord du cadre, parfois absente, mais il est alors question de son absence, elle semble s’être échappée par une ouverture aménagée dans le cadre. Ou encore, la présence du psi est simplement mentionnée sur la toile: « Je me souviens d’un signe seul éclatant à la limite du cadre. » L’art de la répétition ou l’art de la variation est exercé ici dans sa pleine logique, c’est à dire avec adéquation des moyens et des fins. Chaque nouvelle présentation vient enrichir la proposition de base. Artiste cohérent mais mineur serait alors l’objection. La suite va démentir. J’ai dit la foirade des GMT. Pourquoi Gillard y a-t-il échappé ? Deux explications possibles, une de forme et une de fond.

La première raison, anecdotique, tient à son instinct ou sa lucidité, sans doute les deux. Médiatiser une œuvre discrète et conceptuelle c’était la trahir. Gillard n’est pas tombé dans la chausse-trappe. Il a trouvé une double parade. La première, vivre à l’écart, il y a le précédent Agnès Martin. Chartres ou Agen seraient son Nouveau Mexique. La seconde, peu produire, et même, si nécessaire, ne pas produire du tout. Pas de série ou des séries courtes. La série entraîne l’artiste dans sa logique productiviste. L’idée qui préside à l’œuvre s’épuise vite. On croit qu’on a la même œuvre sous les yeux puisque que les œuvres semblent proches sinon identiques, mais non. Elle a vieilli trop vite. Elle ne se ressemble plus, elle a perdu le fil de son histoire, elle est vidée d’elle-même. Rome n’est plus dans Rome. Et surtout, le paysage autour a changé, il ne la supporte plus. C’est la faiblesse des œuvres conceptuelles proposées telles que, sans appuis théorique.

La seconde raison, de fond, c’est précisément cette justification théorique, ici, l’art infinitésimal d’Isou, dont voici une définition tardive, parue dans son livre De l’impressionnisme au lettrisme aux éditions Filipacchi, 1973 : « L’art infinitésimal dont la structure est composée de particules obtenues à l’aide de tout moyen plastique ou extra-plastique, — visible ou invisible — , dépourvues de tout sens intrinsèque, mais utilisables autant qu’elles permettent d’imaginer d’autres éléments, inexistants ou possibles. »

Dans La démarche infinitésimale de Jean-Pierre Gillard le mot infinitésimal appliqué à l’art est certes pris chez Isidore Isou. Mais l’ajout du mot démarche lui est propre, il insiste sur le procédé, la mise en évidence dans l’œuvre du processus de sa fabrication, sa méthode. L’autre appellation de l’art infinitésimal est art imaginaire, il sollicite le regardeur. Gillard met en action le processus créatif chez le regardeur en faisant disparaître progressivement son signe, le presque rien de sa lettre psi placée sur une toile blanche ou écrue. L’idée en mouvement est suggérée par le déplacement ou la disparition progressive du signe psi. Cet art a des parentés avec celui d’autres artistes de la génération 68. Le process art, c’est le work in progress appliqué à l’art plastique, c’est à dire l’art en train de se faire. L’œuvre garde les stigmates des outils, de leur trace sur le matériau. La mémoire des étapes des interventions de l’artiste est présente dans l’œuvre. Mais les artistes conceptualistes tels que Mosset ou Toroni placés sous l’emblème d’un radicalisme d’inspiration marxiste ne purent jouir à leur guise de cette liberté. Jouer des virtualités ouvertes par cette nouvelle approche, montrer les facettes d’une œuvre, aurait été perçue comme un déni de cette radicalité de façade. L’œuvre était monolithe. Il leur fut impossible de transiger avec elle sous peine de ce que tout l’édifice construit vienne à s’effondrer. Pourtant ce type d’œuvres participait d’une histoire complexe. Mel Ramsden, un artiste conceptuel de la première heure représenté dans l’exposition de la salle voisine du Garage Cosmos donnait les sources de l’art conceptuel, il citait outre Ad Reinhardt, l’art du début des années 60 qui allait de Flint à Fluxus. Cela justifie indirectement la source Isidore Isou, quoiqu’ignorée de Ramsden, Isou serait un Maciunas par ses talents de stratège et d’organisateur, un Cage par son influence sur les autres artistes, un Flint par son anticipation de l’art conceptuel. Le repère historique serait l’année 56, celle de l’art infinitésimal qui nous amène au Gillard des années 67 – 68. La peinture infinitésimale (1956 – 87) est une toile apprêtée non peinte. Discours sur l’art, elle suscite un commentaire par le fait que l’artiste s’est résolu à ne rien faire sur la toile hormis inscrire son nom, le titre de l’œuvre, sa date, c’était le minimum. Cette provocation du spectateur va plus loin, il est sollicité à produire l’effort mental de l’art imaginaire, autre appellation de l’art infinitésimal c’est à dire à imaginer un au-delà possible ou impossible à la toile vierge. La démarche infinitésimale de Gillard introduit physiquement la peinture dans la peinture infinitésimale en la conjuguant avec un autre concept proposé par le Lettrisme, le Monosigne de 55 d’Isou, c’est à dire la peinture gestuelle abstraite réduite à une seule signe. Gillard peint donc la lettre grecque psi comme Mosset avait peint des A avant ses o. Si, chez Mosset, le o est centré dans le carré de la toile dans un effet de symétrie parfaite, mi lettre mi figure géométrique, le psi de Gillard ne participe pas de cette ambiguïté. C’est donc du côté du T. de B.M.P.T. qu’il faudrait plutôt aller, vers l’empreinte de Toroni, vue comme le dernier geste possible du peintre. Si l’empreinte est gestuelle comme l’écriture du psi, elle s’arrête à ce début de geste, elle ne trace pas de forme, n’écrit pas. À noter que Mosset proposait, lui, un o parfait, sans bavures, un o d’imprimerie ou de calicot. Dans notre collection figure un o peint d’un geste ample, un cercle de Lee U Fan tracé d’un seul trait au pinceau. Cet exercice de maîtrise était fréquent chez les peintres zen tel Ekaku Hakuin. Le cercle donnait sa forme au sac sur lequel le moine était assis. Voilà pourquoi nous avons ajouté Lee U Fan à la liste : G.L.M.T. , il serait la branche orientale de l’art minimal américain, une branche légitimée par la tradition zen. Toroni s’était contenté de décrire son mode opératoire, la définition de la largeur de son pinceau, l’espacement de ses empreintes. Il vient butter sur toute signification autre, se contentant d’un nihilisme artistique, la posture contrefaite de l’artiste rebelle, pratiquant un marxisme artistique de bon aloi, celle du peintre ouvrier. Qui l’a empêché d’en dire plus ou d’analyser son propre truc ? Une peinture de rien, ou de presque, rien, qui ne s’explique pas constitue un cas d’école. Elle est intéressante comme symptôme, seulement comme symptôme. Faute d’être produite par l’artiste lui-même, l’explication arrivera d’un peu partout et c’est bien là son intérêt. Sa malléabilité, sa disponibilité, sa servilité en font une proie pour la critique d’art. Gillard n’est pas dans le mutisme. Il offre un mode d’emploi à sa peinture, celui de l’art imaginaire. Mais il va faire plus. Gillard va utiliser le geste du peintre calligraphe dans La démarche infinitésimale n°1, 1967, afin de rendre son art explicite, pour qu’au geste de la main soit associé un mouvement de l’esprit. La démarche infinitésimale de Gillard est à la fois recul et progrès par rapport à l’œuvre d’Isou. Recul : l’objet infinitésimal est abâtardi et perd sa pureté originale. Progrès : dans le langage plastique de l’époque — épuisement de la peinture déjà annoncé par Isou, et illustré par Toroni, mais aussi Ryman, Lee U Fan etc. — Gillard propose une version actualisée et explicite de cet art. Quelque chose se passe sur la toile, et à sa limite, qui suggère autre chose : un hors cadre, un hors champs qui annonce le futur rôle du regardeur amené à suppléer aux manquements parfaitement décrits et circonscrits de l’œuvre. Pour ce, il adopte plusieurs stratégies. Il se sert du format de l’œuvre : cadre modifié, toile en triangle, il se sert du cadre, des baguettes parfois laissées déclouées, parfois interrompues, il se sert du vide de la toile écrue ou apprêtée. Il se sert de l’objet psi tantôt peint en noir, en blanc, tantôt coloré, tantôt en relief plat, saillant … Cela, bien sûr, afin de susciter chez le regardeur un point de départ à sa réflexion, l’amener à se projeter dans les virtualités de la démarche infinitésimale.

Ce « sursaut mental » fait l’objet d’une description chez Isou. Observer le champ lexical de son Introduction à l’esthétique imaginaire ou Mémoire sur la particule artistique infinitésimale, publiée dans la Revue Front de la Jeunesse en 1956. On y voit l’utilisation des mots : dépassement, changement, inédit, illimité, prolongement, infini, transfini, révolution, dévoilement, neuf, parfois conjugués : développement extraordinaire, dépassement infini, possibilités transfinies, la solution infinitiste, au-delà d’un abîme, incessant avenir… Ces mots illustrent l’idée de dépassement illimité des normes esthétiques connues à partir de la particule esthétique infinitésimale. Gillard essaye de trouver une formulation plastique à cette proposition inouïe en s’arrêtant à la lettre figure concrète.

Isou écrit : « Le système de notation des particules esthétiques imaginaires ne doit être que provisoire. Après la désignation du lettrisme, j’ai déjà été contraint d’assigner aux éléments sans signe mis en lumière, des symboles momentanément choisis dans l’alphabet grec puis dans l’arithmétique ». L’arithmétique, cela amène au o ou zéro de Mosset. Gillard s’est tenu à la première proposition, l’alphabet grec. Il l’a conjuguée avec un autre concept isouien, le Monosigne ou l’écriture réduite à un seul signe.

Comparons maintenant Gillard non plus à son chef de file mais à ses égaux. Finalement la différence entre le travail de Gillard et celui de Mosset, Toroni ou Gastini serait moins dans le travail lui-même que dans la façon dont il a été promu. La malléabilité théorique des G.M.T. a été un atout, chacun pouvant comprendre l’œuvre à sa manière. Contradictoire le fait que les œuvres de ces artistes considérés comme d’avant-garde furent médiatisés en dépit d’un contenu qui se voulait critique. À l’inverse, le travail de Gillard fut laissé de côté parce qu’il appartenait à une avant-garde non médiatisée, le Lettrisme. Où est l’erreur ? D’un côté un artiste au travail hermétique travaillant dans le secret et l’obstination à un art dont le seul inconvénient serait d’être accompagné d’un mode d’emploi. De l’autre des artistes, qui, après s’être accommodés d’un succès d’estime, ont bénéficié d’un plus large succès, succès en contradiction avec leurs intentions, la production d’un art raréfié. Un succès finalement néfaste. Toroni perdra le fil de son art. Mosset rebondira d’avant-garde en avant-garde. Gastini s’enlisera.

Soit quatre œuvres de Jean-Pierre Gillard.

La démarche infinitésimale n°1, 1967. Trois toiles de formats identiques placées côte à côte. Un psi est tracé à l’encre sur la première. Sur la seconde même motif, mais incomplet, l’encre s’épuise laissant apparaître des traces de pinceau. Dans la troisième, rien, le psi a disparu. À l’éclairage des œuvres qui vont suivre il s’agit moins d’observer la disparition progressive de la lettre psi que de constater la présence de la case vide, support à l’art imaginaire.

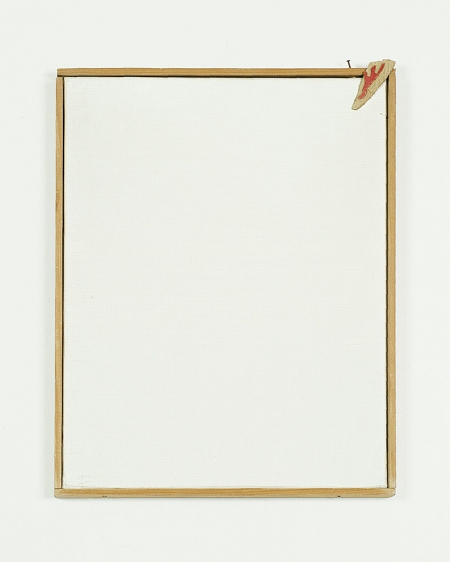

L’œuvre Sans titre, 1971 est plus explicite. L’absence est suggérée par le psi qui s’éloigne. Le regardeur n’est plus dans la situation de l’amateur satisfait par la résolution d’une proposition formelle, comme précédemment la diminution progressive de la charge de matière laissée par le pinceau sur la toile, et le mouvement ascendant indiqué par le psi qui s’échappe hors du cadre. Il lui faut imaginer à partir d’autre chose. Un psi est gravé sur un objet de bois qui se cale sous la baguette de bois légèrement forcée. Un statut provisoire, il est comme une écharde que le corps va éjecter. La conscience d’un effort, d’une difficulté provisoire. Un compromis passager toutefois, le psi sculpté dans le bois pactise un peu avec la baguette elle aussi de bois. Leur relation n’est pas claire. Le psi qui a rejoint le cadre semble provisoirement satisfait, arrêté par la peur de l’inconnu. L’œuvre insiste sur le moment de bascule vers l’inconnu. La baguette de bois du cadre semble une frontière dérisoire. La toile reste vierge. Ce psi, cette particule devenue plastique, il faut maintenant l’envisager mentalement, seule, isolée.

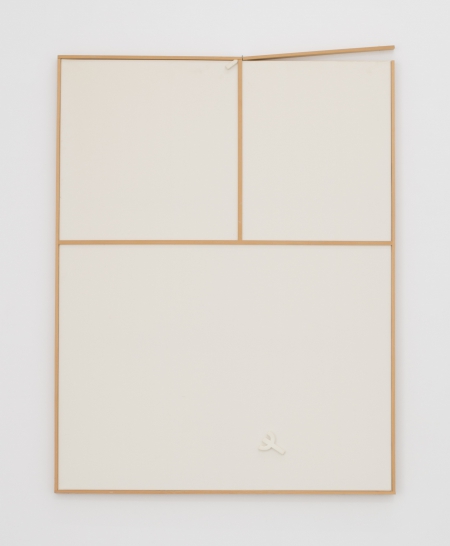

La démarche cathédrale n°1, 2009, rend plus explicite cette progression de l’esprit à partir de la particule infinitésimale vue comme un point de départ pour un imprévu artistique, nouveau, inouï. Une toile vide est encadrée par des baguettes. Une seconde lui est jointe, de forme triangulaire. On passe du rectangle au triangle. Mais insensiblement. La baguette qui entoure la toile s’interrompt au contacte du triangle mais se poursuit sur les bords extérieurs du triangle. La forme du triangle de la seconde toile soulignée par des baguettes de bois suggère un dépassement possible qu’indique sa pointe dirigée vers le haut. Le psi a rejoint ce sommet, il va s’en échapper. À présent l’observer : il est en pâte à modeler. Ça change du tout au tout. Gillard dit : cette fois c’est pour de bon, on n’est pas dans le cadre abstrait de l’écriture. La lettre psi va disparaître concrètement, elle ne réapparaîtra pas. On sort du domaine de la représentation ou du code. La particule infinitésimale, le psi, est montrée, elle quitte le cadre, située dans un espace intermédiaire, un autre cadre accolé au premier. Donc pas de métaphysique du vide, c’est à dire une absence, mais un vide concret, agi. Alors pensez concrètement l’art imaginaire. C’est le message de cette œuvre.

Comment imaginer la particule infinitésimale autrement que réelle, un infime morceau de quelque chose, par exemple un dépôt de peinture ou bien un objet alphabétique tel que le psi. Cette dernière formule a aussi été utilisée par les poètes visuels. Isou préfère le rien de la toile vierge, c’est à dire une toile libre de toute anecdote, mais bien réelle, quelque chose qui sert de point d’appui, invisible ou concret, c’est selon, invisible si on pense représentation, concret et réel si on pense à l’objet. La lettre psi de Gillard, sert de point d’appui pour l’exercice de l’art imaginaire avant de disparaître aussitôt. C’est dans cet intervalle de temps qu’elle opère.

Grande disparition en blanc, 1974 – 2011, est un remake d’une toile perdue, d’où les deux dates.

Voici ce qu’en dit l’artiste, mail du 12 avril :

La Grande disparition en blanc a été peinte en 1974, et exposée pour la première et unique fois à la Galerie Inter-Arts à Lyon la même année, lors de l’exposition La plastique lettriste et hypergraphique.

Au terme de l’exposition, cette toile a été déposée chez un garde-meuble. Il n’était pas dans mes moyens d’aller la récupérer et de payer ce qu’ils me demandaient.

Des années plus tard j’ai essayé de les contacter, mais le garde-meuble avait mis la clé sous la porte.

Je l’ai refaite car elle est à deux titres importante pour moi. D’abord, elle est un rare exemple du passage d’une disparition en triptyque à une disparition en une seule toile par division des espaces. Ensuite parce que je la considère comme la plus réussie, la plus pure, la plus équilibrée formellement au-delà de son seul principe. Une sorte d’acmé.

Ce commentaire prouve, si besoin était, de l’utilité de chaque toile dans le cheminement rigoureux, difficile, nécessaire du peintre.

Il s’agit ici de trois toiles accolées et maintenues ensemble par des baguettes de bois qui les cernent. La première est grande. Un psi blanc est mis de biais, ouvert vers le haut. Les deux autres de taille identique sont placées en tangente le long de la partie supérieure de la première. Sur la seconde, la partie basse de la branche d’un psi vient se caler dans l’angle en haut à droite. On pense à la deuxième toile de La démarche infinitésimale n°1, 1967 avec son psi calligraphié dont on ne voit que la partie basse. Ici le psi est en relief mais un relief plat et de même couleur que la toile blanche, à peine visible. Il semble incrusté dans la toile. S’en dégage une impression de calme favorable l’exercice de l’art infinitésimal. La baguette de la dernière toile est ouverte. Le psi a disparu. Gillard signifie par cette progression le mouvement de l’esprit qui va s’abstraire du psi, accommoder le vide, l’instrumentaliser, en faire un support à l’imaginaire. La baguette d’encadrement de ce dernier rectangle est forcée de façon oblique, ouverte vers le haut sur la droite. Le clou, qui fixait la baguette à la toile, témoin de son arrachement , est visible. Il est temps alors de revenir à la plus grande des toiles. Elle n’est plus vide mais pleine des virtualités de l’art imaginaire. Nous sommes retournés à la toile vierge et infinitésimale d’Isou apprivoisée par la démarche infinitésimale de Gillard. La description de ces œuvres mouvantes permet de comprendre l’art imaginaire d’une façon sensible, sans avoir à se référer brutalement comme dans la toile de 56 – 87, décrite plus bas, à la définition de cet art. Le simple fait de refaire une œuvre 38 ans après montrait l’importance que l’artiste lui attribuait. Donnons lui ce crédit. La démarche infinitésimale nous fait passer d’une esthétique de l’œuvre vers une esthétique du regardeur.

Retours à l’œuvre d’Isou de 1956 – 1987, 56 pour la date de conception et 87 pour celle de la réalisation en passant par 1960, la date de l’exposition de la galerie l’Atome dont rien ne subsiste, ni œuvres ni photos connues, seulement le carton d’invitation avec la mention de l’art infinitésimal et les commentaires d’Isou qui accompagnaient l’exposition. Le premier texte d’Isou sur l’art imaginaire date de 56. Au passage : Klein en a-t-il eu connaissance ? La réponse est oui selon toute vraisemblance. Isou allait aux soirées de Marie Raymond, la mère de Klein, Hains fut présenté à Klein par Isou, selon les dires même de Hains. Sur l’œuvre référence de 56 – 87 est inscrit : « Isidore Isou, Œuvre infinitésimale ou esthapéïriste, 1956 – 1987 » . Le format de la toile est de 131 cm. par 78,5 cm. Soit des proportions sinon homothétiques du moins proches de celles d’une page d’écriture, et, pour être plus précis, un format de page plutôt anglo-saxon que continental. Il écrit sur la toile comme il le ferait sur une feuille de papier, d’un bord à l’autre, tout en bas, par économie, pour ne pas encombrer l’espace. L’écriture n’est pas esthétique mais fonctionnelle. Isou veut s’affranchir de l’idée de la peinture, il lui préfère l’écrit. Un petit pas glissé de côté qui décentre tout l’art contemporain. Sont évoqués ici en passant l’usage de textes artistiques, manuscrits ou tapuscrits, la dématérialisation, une défiance à l’égard de la peinture, autant de pratiques artistiques présentes chez Isou qui se retrouvent dans l’art de la fin des années 60. Alors, pour mieux s’en affranchir et oublier ses codes, Isou préfère l’ellipse. La peinture n’est qu’évoquée par la présence de la toile vierge. C’est bien sa manière. Évacuation des encombrants. Solution du problème et exécution rapide. Zou ! Une anecdote personnelle, en passant. Voyant au dos d’une œuvre d’Isou l’inscription « Toile exécutée avant 68 » je pensais aussitôt exécution au sens d‘exécution capitale. La toile était exécutée ! Gillard prend, lui, son temps. Il n’escamote pas. Il produit une peinture infinitésimale qui ne se résout pas à sa seule définition par ailleurs admirable. Ses toiles peuvent être vues comme autant de parcours mentaux, les travaux d’approche de l’art infinitésimal.

This exhibition was shown as part of